한국을 빛낸 화학자 43(화학세계 10월호)

- 성완 박

- 2025년 10월 1일

- 8분 분량

최종 수정일: 2025년 10월 12일

김기문(金基文) POSTECH 교수 (1954~)

예술(藝術)을 사랑한 과학(科學)자

과학자라고 하면 예술과는 거리가 멀다는 편견을 많이 갖고 있습니다. 김기문 교수님은 미술과 음악을 사랑하셨던 과학자라는 말이 가장 잘 어울리는 학자일 것입니다. 대학생 시절 얘기를 하실때면 미학(美學) 공부를 하고 싶었다는 말씀을 하시며 즐거워 하셨습니다. 항상 미술과 음악을 가까이 하셨고 예술에서 과학적인 영감을, 그리고 과학의 결과를 예술로 승화시키려는 마음을 항상 갖고 계셨기 때문에 연구의 마지막을 소리를 이용한 패턴들을 생성하는 새로운 연구 분야를 개척하시고 연구 결과로 아름다운 예술 작품을 만들어내실수 있었다고 생각합니다[그림 1].

김기문 교수님 연구실은 무기화학연구실 그리고 이후 지능초분자연구단(창의과제, 도약과제), 복잡계자기조립연구단(IBS) 등 다양한 공식 명칭이 있었지만 포스텍 학부 학생들 사이에서는 “일반화학연구실”이라고 종종 불리곤 했습니다. 학생들이 보기에는 연구실에서 수행하는 연구의 분야가 너무 넓고 다양하기 때문에 그렇게 불렀고 이것은 김기문 교수님의 다양한 분야의 관심을 보여주는 일화이기도 합니다. AI 플랫폼에게 김기문 교수님의 학문적 업적의 중심어 세 개 추천 요청을 했을때 ‘초분자 화학(supramolecular chemistry)’, ‘자기-조립(self-assembly)’, ‘기능성 소재(functional materials)’였고 주변

연구자들에게 이 세 가지를 제외한 중심어를 물어봤을 때 나오는 한 가지는 ‘쿠커비투릴(cucurbituril)’입니다. 하지만, 김기문 교수님이 석사 과정에서는 바이오 시스템에 관한 이론 계산 연구를 하셨고, 전남대 강사로 재직 중에는 제올라이트의 흡착 특성에 관한 연구에 참여하셨고, 박사과정 동안에는 생무기화학 연구, 그리고 박사후 연구원 동안은 결정학 연구를 했다는 사실을 아는 연구자들은 많지 않을 것 같습니다. 그리고 이렇게 다양한 연구 분야에 대한 경험이 김기문 교수님의 넓은 학문 분야를 만들어낸 기반일 것입니다.

1972년에 서울대 화학과에 입학하셨고 정치적으로 불안정한

상황 등으로 학업에 어려움이 있었지만 서울대 화학과를 졸업하시고 한국과학원(현 KAIST)의 전무식 교수님 연구실에서 이론 화학으로 석사를 마치셨습니다. 이때 출판한 첫 논문이 “Theoritical study of hydration of RNA”였습니다 [그림 2]. 그리고 병역 의무를 수행하기 위하여 전남대 화학공학과에 강사로 재직하시는 동안 화학공학과의 서곤 교수님과 함께 제올라이트의 기체 흡착 특성에 관한 연구에 참여하셨고 이러한 연구 경험은 이후 금속-유기 골격체를 이용한 기체 저장 및 분리 연구의 시작일 것입니다.

박사 과정을 Stanford 대학의 James P. Collman 교수님 연구실에서 생무기화학 연구를 시작하셨고 1986년 생

무기화학 분자를 이용한 산소의 전기화학적 환원에 관한 연구로 생무기화학 합성과 전기화학적 분석에 관한 전문성을 갖추셨습니다. 또한, 김기문 교수님은 Northwestern 대학의 James A. Ibers 교수님 연구실에서 박사후 연구원 기간동안 결정학의 전문성을 갖추고 국내에 화학연구에 결정학적인 분석 방법을 도입한 1세대 연구자 중 한 분이셨습니다.

다양한 분야의 연구 경험을 갖추고 1987년 포스코의 지원으로 새롭게 설립된 포스텍에 부임을 한 이후 생무기화학 합성 경험과 결정학 분석 전문성으로 독립 연구자로

연구를 수행하던 중 1991년 New Journal of Chemistry에 발표된 자기조립(self-assembly)에 관한 총설을 읽다가 우연히 한 분자를 발견하게 됩니다. 쿠커비투릴(Cucurbituril), 김기문 교수님의 표현을 빌리면 “간단한 합성, 단아한 자태에 매료되어 이 분자와 인연을 맺은 지 15년, 이제 이 분자는 우리 연구의 아이콘(icon)이 되었다.” 라고 하셨습니다.

쿠커비투릴은 지금부터 100년전 독일의 과학자가 글리코루릴과 포름알데히드를 황산에 녹여 몇 시간 가열한 뒤 서서히 식히면 무색의 결정이 얻어지는 것을 발견하였고 이 결정성 물질이 강산 조건이나 산화제 존재 하에서도 안정한 단일 화합물이라는 것은 알았지만 원소분석 이외에 별 다른 분석방법이 없던 때라 이 화합물의 실체나 구조는 전혀 알 길이 없었습니다. 오랫동안 학계의 주목을 받지 못하던 이 화합물은 1981년 미국 일리노이 대학의 Mock 교수가 X-선 회절법을 포함한 현대적인 분석방법을 동원하여 마침내 이 물질이 글리코루릴 6개가 메틸렌 다리로 연결된 거대고리 화합물임을 밝혔고 그 모습이 호박과 비슷하다 하여 호박의 학명인 cucurbitacea 앞 글자와 글리코루릴의 뒷글자를 따 cucurbituril(쿠커비투릴, CB[6])이라 명명하였습니다[그림 4]. 약 10년간 이 화합물을 주인분자로 이용하여 주인-손님화학을 연구한 연구자가 Mock교수 한 명이라는 사실을 알게 되자 이 분자를 이용하여 초분자화학을 해보기로 결심하게 되었습니다.

쿠커비투릴 연구는 어려움이 많았는데 가장 큰 문제는 강산을 제외하고는 녹지 않는다는 것이었습니다. 이러한 문제로 연구에 어려운 시간을 보내고 있던, 1995년 MIT의 Stephen J. Lippard 교수 연구실에 안식년을 떠나 연구를 하고 있을 때 한국에서 팩스 한 통을 받게 됩니다. 황산 나트륨 용액에 쿠커비투릴이 잘 녹고 X-선 구조를 규명했더니 쿠커비투릴 입구에 나트륨이온과 물 분자가 배위되어 입구를 막고 있었고 동공에는 THF 한 분자가 내포되어 있다는 사실을 확인 한 것이었습니다. 이것을 시작으로 쿠커비투릴을 이용한 연구는 크게 확장되기 시작하였고 중성용액에서는 작은 유기 분자를 가둘 수 있고 용액을 산성으로 만들면 가둔 분자를 내보낼 수 있는 분자술통 개념을 1996년 10월 미국화학회지에 속보로 발표하였고, 쿠커비투릴을 “분자구슬”로 이용하여 유사로택산(pseudorotaxane)을 만들고 그 끝과 끝을 금속이온으로 연결하여 구슬이 일정한 간격으로 꿰진 폴리로택산을 합성하는 연구를 1996년 11월 미국화학회지에 속보로 발표하게 된다. 한 달 새에 2편의 논문이 미국화학회지에 보고되고 C&En에 소개되며 연구 주제의 첫 번째 전환점을 맞게 되었습니다. 1997년 창의적 연구진흥사업 연구자로 선정된 이후로 쿠커비투릴 연구에 더욱 매진할 기회와 환경이 만들어지게 되었고[그림 5] 2000년 글라이코우릴이 6개로 구성된 CB[6] 외에도 5개, 7개, 8개로 만들어진 쿠커비투릴의 동족체(CB[5], CB[7], CB[8])를 최초로 합성하여 미국화학회지에 속보로 보고하였고 이 연구는 쿠커비투릴의 연구 분야가 크게 확장 되는 시작점이 되었습니다.

2000년은 쿠커비투릴 동족체 보고로 초분자 화학 분야를 새롭게 개척하는 중요한 연구의 시작이 되는 해이기도 했지만, 1990년대 후반 연구가 시작된 금속-유기 골격체 (metal-organic framework) 연구로 이 분야에도 중요한 발자취를 남긴 한 해였습니다. 유기 작용기를 포함한다는 금속-유기 골격체의 장점을 활용하여 키랄 작용기를 포함한 리간드로 POST-1이라는 새로운 구조체를 합성하고 광학 이성질체의 선택적 흡착과 비대칭 촉매 성질을 Nature에 보고하였습다. 또한, 촉매 활성자리의 비활성화를 위한 고체 금속-유기 골격체의 변형은 이후 2000년대 중반 금속-유기 골격체의 postsynthetic modification 연구의 시초였습니다. 금속-유기 골격체 연구는 전남대에서의 다공성 소재 흡착 특성 연구 경험을 발판으로 이후 기체 흡착, 분리 등과 같은 다양한 응용 연구의 시작점이 되었습니다.[그림 6]

2000년은 연구자로써 국제적으로 많은 연구자들에게 인정을 받는 중요한 한 해 이기도 했습니다. 7월 스코틀랜드의 University of St Andrews에서 개최된 International Symposium on Macrocyclic Chemistry(ISMC)는 초분자화학(supramolecular chemistry) 분야에서 가장 큰 학회에 최초로 기조강연자로 초청을 받아 노벨상 수상자인 Stoddart 교수님을 포함하여 Seiji Shinkai, François Diederich등 쟁쟁한 학자들과 나란히 기조 강연자로 발표를 하여 세계 초분자 연구자들에게 우리나라에서도 좋은 연구를 할 수 있다는 것을 전 세계 학계에 보여주었던 순간으로 기억하고 계십니다. 또한, Shikai 교수님께서 해주신 “쿠커비투릴 동족체만 갖고는 확장성이 떨어질 수 있다. 유도체를 만들어야 큰 분야를 이룰 수 있다.”라는 조언은 쿠커비투릴이 동족체에서 끝나지 않고 다양한 작용기 도입을 통한 쿠커비투릴을 이용한 초분자 연구를 바이오와 재료 등의 다양한 분야로 확장할 수 있는 시작점이 되었습니다.

쿠커비투릴 동족체를 발견한 이후 다양한 응용 연구가 시작되었습니다. 새로 얻은 큰 “바구니”에 여러가지 분자를 담아 보기 시작했고 (예를 들어 더 큰 동공을 갖고 있는 CB[7]은 아다만탄(adamantane) 같이 기존의 CB[6]에는 담을 수 없던 큰 분자를 담을 수 있으며 CB[8]은 동공의 크기가 더 커서 심지어 사이클렌(cyclene) 같은 거대고리 분자를 내포할 수 있었습니다.) 더욱 흥미로운 것은 CB[8] 내에서 전자주개와 전자받개 분자가 안정한 전하-이동(charge-transfer) 착물을 형성할 수 있다는 것인데 이러한 현상을 이용하여, 방향족 치환기를 갖는 아미노산이나 신경전달물질을 선택적으로 인지할 수 있을 뿐만 아니라, 분자목걸이, 전기적인 시그널에 의해 작동하는 분자기계, 약물전달에 응용할 수 있는 리포좀등 다양한 초분자체를 합성할 수 있었습니다. 또한, 쿠커비투릴 동족체는 나노미터 크기의 반응용기로 이용되어 화학반응을 원하는 방향으로 촉진 시킬 수 있고 불안정한 화합물을 안정화시키는 용도로도 사용할 수 있었습니다.

쿠커비투릴 동족체와 다양한 초분자의 형성이 알려지면서 용해도의 문제를 해결하여 다양한 응용 연구를 보고하였지만, 남아있는 또 다른 문제는 구조적으로 작용기를 도입하기가 매우 어려워 그 응용에 한계가 있었다는 것입니다. 쿠커비투릴과 비슷한 구조를 갖고 있는 시클로덱스트린(cyclodextrin)의 경우, 유도체를 합성하는 방법이 개발된 후 의약, 식품, 화장품, 농약 및 화합물의 분리 등 산업적으로 중요한 수많은 응용이 가능하게 되었고 쿠커비투릴의 치환기 도입은 이러한 시클로덱스트린과 비견할만한 확장성을 만들어낼 수 있을 것이라 생각하였습니다. 수많은 실패와 시도 끝에 쿠커비투릴 표면에 -OH기를 직접 도입하는 방법을 개발하였고, 반응 조건을 조절하여 –OH 작용기의 숫자를 조절하는 것과 함께 이를 출발물질로 여러가지 다른 유도체를 합성할 수 있게 되었고 쿠커비투릴을 이용한 다양한 응용연구가 가능하게 되었습니다.

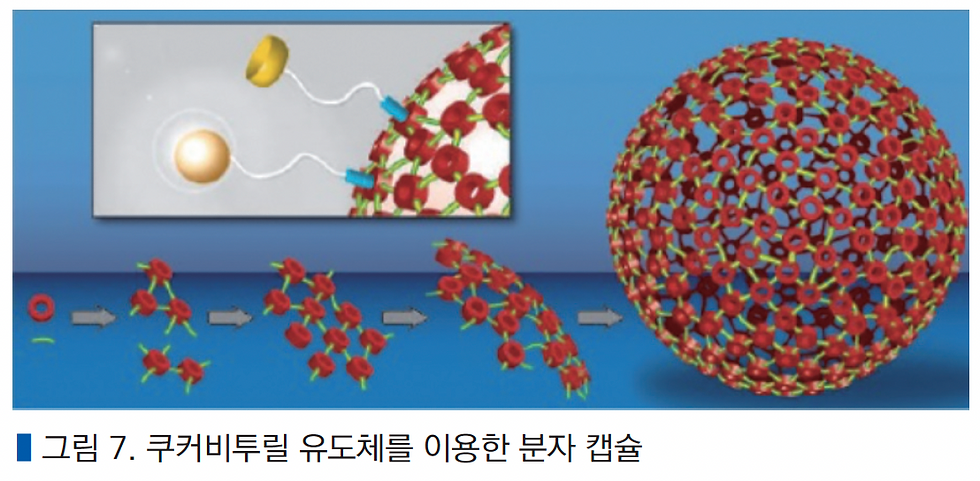

쿠커비투릴을 이용한 초분자 화학 연구는 쿠커비투릴 유도체를 합성하면서 단순 분자와 분자의 집합체의 성질을 탐구하는 학문적 연구에서 바이오 및 재료 등 다양한 분야의 응용 연구로 확장될 수 있었습니다. 2007년에는 쿠커비투릴을 원판 형태의 유닛으로 사용하여 선형의 유기분자로 공유결합을 이용한 자기조립 과정으로 캡슐 형태의 내부가 빈 나노 크기의 캡슐을 만드는 데에 성공한 것입니다. 이는 다른 첨가제를 사용하거나 주형을 사용할 필요가 없는 나노캡슐 제조의 새로운 개념으로, [그림 7] 용매를 바꾸어주는 것만으로도 나노캡슐의 크기를 50∼600 nm까지 조절할 수 있는 획기적인 연구였지만 시기적인 문제가 겹쳐 학문적인 가치를 충분히 인정 받지 못 한 아쉬움이 남은 연구를 발표하게 됩니다.

연구자로서 가장 꿈꾸는 바램은 안정적으로 장기 연구를 수행할 수 있는 기회일 것이고 2012년 IBS 복잡계자기조립 연구단에 선정되어 초분자 화학 연구를 좀 더 높은 수준에서 다양한 분야로 확장할 수 있는 기회를 맞게 됩니다. 초분자 화학의 연구를 좀 더 복잡한 바이오 시스템 유사체 구현이나 초분자 화학을 이용한 복잡계 바이오 시스템에 대한 이해를 위한 기초 연구를 시작하게 되었고, 이러한 기초 연구에 기반하여 다양한 바이오 응용 연구에 꽃을 피우게 됩니다. 다공성 물질 연구에서는 기존의 금속을 포함한 금속-유기 골격체에서 한 발 더 나아가 유기분자로만 구성된 유기 분자 바구니의 합성과 자기조립체에 관한 연구로 새로운 초분자 담지체로 소재의 범위를 확장할 수 있었습니다.

IBS연구단이 마무리되어갈 무렵 의도치 않은 새로운 발견은 소리와 화학반응이라는 새로운 연구 분야로 연구를 확장하게 되었고 이러한 화학 반응의 조절로 소리와 화학이라는 새로운 접점을 제시함과 함께 파동형태의 소리로 조절되는 화학 반응에서의 색변화를 시각적으로 보이는 예술적인 결과를 함께 보이는 계기가 됩니다.[그림 1] IBS를 마무리하고 정년퇴임을 준비하셔야 하는 시기에도 항상 말씀하시던 과학에서의 예술을 발견하고 기뻐하시는 모습은 마치 2002년 월드컵에서 히딩크 감독이 I’m still hungry라고 이야기하는 것을 연상 시켰습니다.

1987년 포항공과대학교에 부임하신 이후 37년여 동안 김기문 교수님은 생무기 화학연구로 시작하여 쿠커비투릴과 동족체의 초분자 화학의 분자 인지화 주인 손님 화학으로 연구 분야를 확장하였고 이후 다양한 쿠커비투릴 유도체를 이용한 초분자 화학의 응용 및 활용 연구를 통하여 국내 초분자 화학 연구의 기반을 다지는 연구 여정을 하셨습니다. 이러한 학문 분야에의 기여는 여러 수상실적으로 미루어 이해할 수 있을 것입니다. 2002년 ‘제3세계의 노벨상’으로 불리는 ‘제3세계 과학아카데미상’을 수상하는 것을 시작으로 2011년 세계적인 연구업적을 이룬 무기화학자에게 UC Berkeley에서 수여하는 Earl L. Muetterties Memorial Lectureship Award의 수상자로 선정되었으며, 초분자화학의 발전에 기여한 공로로 2012년 Izatt-Christensen Award를, 가장 최근인 2022년 체코에서 Mendel Lecture에 발표를 하고 Gregor Johann Mendel 메달을 수상하였습니다[그림 8].

국내에서는 한국과학상(2002년), 호암상(2006년)[그림 9], 대한민국 최고과학기술인상(2008년), 대한민국지식창조대상(2014년) 등을 수상하였고, 특히 Thomson Reuters의 Science Watch에서 지난 10 년간의 연구 결과를 바탕으로 발표한 “Top 100 Chemists, 2000-2010”에 선정되기도 하였습니다.(58위).

많은 국제학회에서 기조, 초청강연을 하였고 어느 하나를 꼽기가 매우 어려울 것입니다. 하지만, 2007년에 평양에서 개최된 민족화학학술토론회가 분명 가장 인상 깊었던 학회 중 하나로 꼽힐 것이라 생각합니다. 민족화학학술토론회는 남북 과학자들이 직접 만나 논의한 첫 자리로, 과거에는 해외 동포의 도움으로 진행되었으나 2007년에는 순수하게 남북 과학자들 간의 만남으로 이루어졌으며 직접 북한에 방문하여 직접 만나는 형식으로 진행되었으며, 다수의 남북 화학자들이 논문을 발표하고 토론하는 자리에 함께 하였습니다[그림 10].

또 다른 기억에 남는 학회는 2007년 21회 Solvey conference를 꼽을 수 있을 것 같습니다. From Noncovalent Assemblies to Molecular Machines라는 주제로 진행된 학회에는 노벨상 수상자인 Jean-Marie Lehn 교수님과 2016년 노벨화학상 수상자인 Fraser Stoddart, Jean-Pierre Sauvage, Ben Ferringa 교수님 등 초분자 화학 세계적인 연구자들이 함께하였으며 이후 2016년 분자 기계 연구가 노벨상을 받는데 중요한 역할을 하였습니다.

쿠커비투릴 연구의 개척자로써 우수한 선도 연구를 발표하여 연구자들의 이정표가 되었을 뿐만 아니라 쿠커비투릴 연구자들이 연구를 공유하고 토론하며 쿠커비투릴 연구를 더욱 확대할 수 있는 학회를 처음 조직하였고 2009년 7월 국내외 100여명의 연구자들이 모이는 International Conference on Cucurbituril(ICCB)를 포항공과대학교에서 개최하였습니다. [그림 12] 지금은 칼릭스아렌 학회와 통합하여 Joint Conference on Calixarene and Cucurbituril(JCCC)가 되어 쿠커비투릴 학회가 계속될 수 있는 기회를 제공하였습니다. 국제적인 학문적 기여 뿐만 아니라 Bulletin of the Korean Chemical Society의 부편집장, 대한화학회 무기화학분과회 회장(2009), 대한화학회 부회장(2010) 등으로 화학회를 위한 봉사로 우리나라 화학 연구자들을 위한 지원도 계속하셨습니다.

연구실에서는 항상 무서운 선생님이셨지만 가끔씩 학생들이 연구에서 벗어날 기회를 주기도 하였습니다. 특히, 봄, 가을 산행은 가끔씩 등산이 힘들기는 하지만 그래도

공식적으로 연구실에서 벗어나서 야외활동을 할 수 있는 소중한 시간이었습니다. 하지만, 많았던 산행 중 가장 기억에 남는 산행은 2007년 제주도 한라산 산행이었습니다. 태풍이 올라오고 있어서 비가 오는 중에 산행을 시작했지만 곧 많은 비바람으로 힘든 산행을 했던 기억은 많은 학생들에게 잊지 못 할 기억으로 남았을 것입니다[그림 13].

2024년 여름 김기문 교수님께서는 공식적으로 퇴임을 하시게 되었고 대한화학회 춘계 학술발표회에서 은퇴 기념 심포지엄을, 2024년 5월 포항공과대학교에서 은퇴 기념 강연을 하시며 37년 동안의 연구 인생을 정리하셨습니다[그림 14]. 공식적으로 은퇴를 하셨지만 아직도 연구에 대한 열정은 후배 연구자들이 본받아야 할 모습일 것입니다.

연구자로서 은퇴 이후에도 본인의 연구가 인정을 받았으면 하는 마음은 누구나 같을 것이고 대한민국에서 연구자로서 인정받는 최고의 영예는 대한민국 학술원의 회원이 되는 것일 것입니다. 화학 분야에서는 2018년 최진호 교수님 이후 학술원 신임 회원으로 선출되지 않았지만 2025년 7월 김기문 교수님이 7년만에 화학 분야의 신임 학술원 회원으로 선출 되셨습니다.[그림 15] 김기문 교수님은 학술원 신임 회원 선출로 지난 37년간의 연구에 대한 열정을 충분히 보상 받으셨을거라 생각합니다.

꿈만 같았던 학술원 회원이 되신 이후에 무엇을 더 이루고 싶은 바램이 있으신지 제자인 저로서는 헤아릴 수 없습니다. 지난 37년간의 연구에 대한 열정으로 우리나라의 초분자 화학 연구, 그리고 국제적으로 쿠커비투릴 연구 분야를 개척하였고 그 공로를 인정받아 많은 초청강연 수상 등을 하셨으며 올해 대한민국 학술원 회원까지 학자로써 이룰 수 있는 것은 거의 다 이루셨다고 감히 생각합니다. 그리고 연구로 많은 것을 이루신 후에 항상 말씀하셨던 “포항 앞바다에 요트 띄우고 놀아 볼 날이 왔으면”이라는 말씀이 떠오릅니다. 제자로서 이제는 포항 앞바다에서 요트도 타시고 좋아하시던 음악, 미술 등을 즐기실 수 있으면 좋겠다는 바램을 전하며 김기문 교수님의 소개를 마치려 합니다.

글 경북대학교 화학과 교수 윤민영

기초과학연구원 박사 고영호

댓글